WLP | Leibniz-Institut für Länderkunde Leipzig

Neubau des Leibniz-Instituts für Länderkunde e.V. Wilhelm-Leuschner-Platz, Leipzig

Anlass und Ziel

Das Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL) ist das einzige außeruniversitäre Forschungsinstitut für Geographie in Deutschland. Unter der Überschrift „Neue Geographien Europas“ analysieren die Wissenschaftler räumliche Strukturen und aktuelle raumwirksame Entwicklungen bis hin zu den theoretischen und historischen Grundlagen der regionalen Geographie.

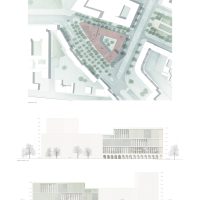

Das IfL plant einen Institutsneubau für Forschung und mit einer Bibliothek für seine umfangreichen, teils historischen und kartografischen Bestände auf dem Wilhelm‐Leuschner‐Platz in Leipzig zu errichten.

Ursprünglich mit Sitz im alten Grassi-Museum in der Leipziger Innenstadt zog das IfL in den neunziger Jahren in das Behördenzentrum Paunsdorf am östlichen Stadtrand von Leipzig.Aufgrund zunehmenden Platzmangels und fehlender öffentlicher Aufmerksamkeit für den Standort als Forschungsinstitut mit öffentlicher Bibliothek, gibt es seit über fünfzehn Jahren Bemühungen, das IfL wieder zurück an seinen Ursprungsort in die Leipziger Innenstadt zu bringen.

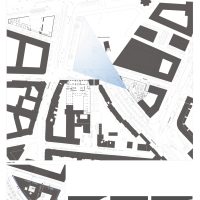

Im Zuge der Entwicklung des Masterplans für den Wilhelm-Leuschner-Platz im Übergang zwischen Leipziger Innenstadt und Südvorstadt bot sich dann die Möglichkeit im Rahmen der geplanten Ansiedlung von Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen eines der Baufelder als Grundstück für das IfL zu übernehmen. Im Ergebnis hat der Freistaat Sachsen das südliche Baufeld zwischen Grünewald‐, Windmühlen- und Brüderstraße im Jahr 2017 von der Stadt Leipzig erworben.

Für das Vorhaben wird dem IfL ein Teil der Grundstücksfläche für den Neubau des Instituts zur Verfügung gestellt. Es ist vorgesehen, den Neubau des IfL an der westlichen Spitze des Baugrundstücks unter Beachtung und Ausschöpfung der Vorgaben des Bebauungsplans und des Bauplanungsamtes, anzusiedeln.

Rund 34,5 Mio. Euro brutto stehen für die Kostengruppen 100-700 und die Realisierung von 5.545 m² NUF und Tiefgarage unter Vorbehalt der Haushaltsbeschlüsse zur Verfügung.Das Baufeld befindet sich im Bereich der städtebaulichen Masterplanung für das Aufstellungsverfahren zum B‐Plan Nr. 392 „Wilhelm‐Leuschner‐Platz Ost“.

Um der Bedeutung des Vorhabens für das IfL als auch der stadtgeschichtlichen und städtebaulichen Bedeutung des Wilhelm‐Leuschner‐Platzes gerecht zu werden, soll mit diesem Verfahren eine herausragende Planung und ein gestalterisch, funktional und wirtschaftlich überzeugender Lösungsvorschlag für dieses Projekt gefunden werden.

Verfahren

Das Verfahren wird als offener, 2-phasiger Ralisierungswettbewerb gemäß RPW 2013 durchgeführt.

Berechtigt zur Teilnahme am Wettbewerb sind Architekt/innen. Natürliche Personen müssen am Tage der Auslobung gemäß den Rechtsvorschriften ihres Heimatstaates zur Führung der Berufsbezeichnung Architekt/in berechtigt sein. Ist in dem jeweiligen Heimatstaat die Berufsbezeichnung gesetzlich nicht geregelt, so erfüllt die fachliche Voraussetzung als Architekt/in, wer über ein Diplom, Prüfungszeugnis oder sonstige Befähigungsnachweise verfügt, dessen Anerkennung nach Abs. 1, §1 des Sächsischen Architektengesetz (SächsArchG) gewährleistet ist.

Teilnehmende

- ARGE Devreaux | Rimpau & Bauer Architekten, Berlin

- Bietergemeinschaft Studio Corso PartGmbB und Braun Architekten GmbH, München

- CLTR – Cluster Architekten, Berlin

- Max Dudler, Berlin

- MRA, Ostfildern

- Neugebauer + Rösch Architekten PartGmbB, Stuttgart

- RKW Architektur + Rhode Kellermann Wawrowsky GmbH

- Steiner Weißenberger Architekten, Berlin

- Wittig Brösdorf Architekten, Leipzig

- Woltereck Fitzner Architekten PartGmbB, Leipzig

- ZILA Freie Architekten, Leipzig

Preisgericht

Fachpreisrichter:innen

Sachpreisrichter:innen

Ständig anwesende stellvertretende Fachpreisrichter:innen

Stellvertretende Sachpreisrichter:innen

Projekt-Ergebnisse

↑1. Preis

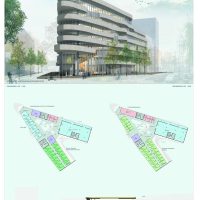

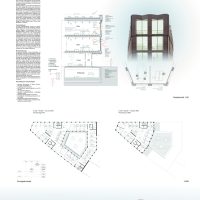

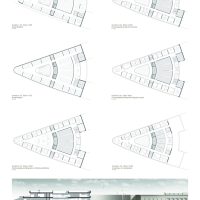

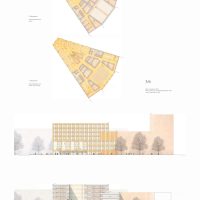

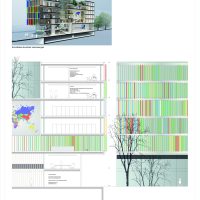

1. Preis: Henchion Reuter Architekten, Berlin/Dublin

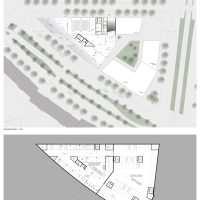

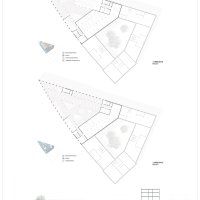

Die Verfasser sehen eine konsequente vertikale Trennung der der beiden Hauptfunktionen: Bibliothek/Archiv und Institut/Büro vor. Die klare Funktionstrennung ist in der inneren Struktur sowie im äußeren Erscheinungsbild deutlich ablesbar.

Durch ein leichtes Eindrehen der südwestlichen Gebäudespitze gelingt dem Verfasser eine klare Orientierung zum Wilhelm-Leuschner-Platz. Folgerichtig liegt damit auch der akzentuierte Haupteingang mit klarer Ausrichtung zur Platzfläche.

Gut erreichbar vom Haupteingang befindet sich ein großzügiges Foyer mit dem Zugang zu den öffentlichen Bereichen – dem Saal und der Bibliothek sowie zu den internen Institutsbereichen.

Die einfache und robuste Grundrissorganisation legt die Vermutung nahe, dass die Detailwünsche der Nutzer integriert werden können, ohne die Gesamtqualität des Entwurfes zu verlieren.

Die öffentliche Bibliothek ist im Bereich der Spitze im Erdgeschoß und 1. OG. angeordnet, darüber befinden sich die Freihandmagazine und Archive bis zum 6. OG. Diese gestapelten Funktionen sind in der Geschlossenheit der Fassade klar ablesbar und bilden einen architektonischen markanten Kopf zum Platz. Die öffentlichen Funktionen des EG und 1.OG sind in der Fassade durch transparente Fassadenbereiche gut wahrnehmbar.

Durch die konsequente Positionierung aller öffentlichen Funktionen im EG wirkt das Gebäude einladend und nimmt Beziehung in den öffentlichen Straßenraum auf.

Das Atrium über dem Veranstaltungsraum bildet das Herzstück des Instituts, um das sich alle internen Büros und Labore gruppieren. Das Atrium bringt zwar Orientierung, wirkt aber in seiner Ausarbeitung schematisch. Derzeit konzentrieren sich die Kommunikationsbereiche auf die Flächen an der Wendeltreppe. Im Bereich des Atriums und der Büroflächen werden weitere Potentiale für zusätzliche Kommunikationsflächen gesehen.

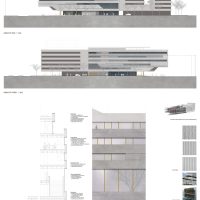

Der Verfasser gliedert die Fassade ablesbar in zwei verschiedene aus der inneren Struktur entwickelte Fassadenthemen. Diese Grundsätzliche Haltung wird gewürdigt. Allerdings wirkt die Fassadengestaltung im Bereich der Büros und Institutsflächen austauschbar und beliebig und erinnert an Fassaden aus dem Wohnungsbau. Besonders kritisiert wird die Schnittstelle zwischen beiden Fassadenthemen. Diese ist weder klar getrennt, noch erkennbar verzahnt. Die Abenddarstellung zeigt, die in der Grundidee vorhandenen Potentiale.

Auf Grund seiner einfachen und überraschenden städtebaulichen Idee, sowie der markanten architektonischen Ausformulierung des Kopfbaus am Wilhelm Leuschner Platz, ist diese Arbeit ein wertvoller Beitrag zur Stadtreparatur des Leuschner Platzes und gibt dem Leibniz-Institut ein unverwechselbares Gesicht.

↑2. Preis

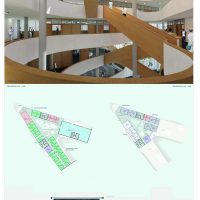

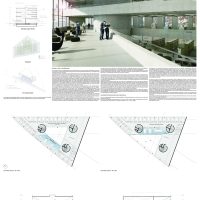

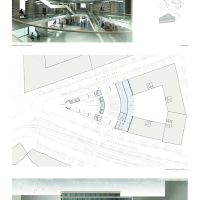

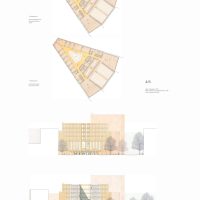

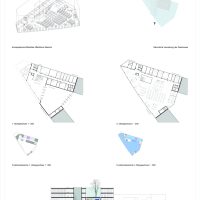

2. Preis: ARGE Devreaux | Rimpau & Bauer Architekten, Berlin

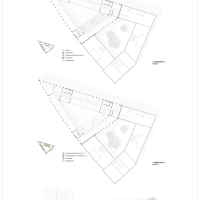

So leise, geradezu bescheiden, wie der Baukörper sich im Stadtraum behauptet, so räumlich fulminant ist sein Auftritt im Inneren.

Zum Wilhelm-Leuschner-Platz zeigt das Gebäude eine messerscharfe Kante, die nur im Erdgeschoss in einem leichten Unterschnitt zurückweicht und eine sehr begrenzte Eingangsgeste formuliert. Die Verfasser schlagen eine rigide aber wohl proportionierte Strukturfassade vor, die an die Leichtigkeit von Vorbildern aus den 1950er Jahren erinnert. Gebrochen wird die Gleichmäßigkeit der Außenhaut durch tief eingeschnittene, zweigeschossige Loggien, die der Logik des inneren Atriums folgen, in ihrer Dimension und Position jedoch eher eintönig wirken. Das Preisgericht vermisst darüber hinaus eine Eindeutigkeit und Unverwechselbarkeit der Fassadenidee in Bezug auf das Leibnitz-Institut. Auch der hohe Glasanteil wird eher kritisch, hinsichtlich der Bibliotheks- und Archivnutzung gesehen, wobei die Transparenz des Baukörpers in der Kommunikation mit dem umgebenden Stadtraum durchaus wünschenswert erscheint.

Besucher wie Mitarbeiter betreten das Gebäude über ein gedrungenes Foyer und finden sich in der grandiosen Rauminszenierung des Atriums. Hier öffnet sich der Raum über sieben Geschosse bis zum überspannenden Glasdach wie zum terrassenförmig angelegten Archiv- und Bibliothekskörper. Die Leichtigkeit und lichte Dimension des Atriums werden unterstrichen durch kaskadenförmig angeordnete Treppen, die sämtliche Ebenen verbinden. Auch im Atrium sind transparente Glasfronten vorherrschend. Hier stellt sich allerdings die entscheidende Frage nach der Raumakustik, wenn das Atrium das Versprechen als Kommunikationszone einlösen soll. Auch der extreme Tageslichteinfall wird kritisch gesehen und bei aller Zustimmung zur Leichtigkeit des Raumgefüges, ein gewisser Anteil an Masse vermisst.

Die Ausstellungsflächen, der Zugang zur Bibliothek und der Veranstaltungsraum mit den notwendigen Nebenflächen sind erdgeschossig gut und übersichtlich angeordnet. Als störend wird jedoch die räumliche Trennung des Vortragsraumes vom angrenzenden Garten durch die ungeschickte Positionierung der Tiefgaragenrampe empfunden.

Die funktionale, kompakte Ausbildung des Archiv-, Bibliotheksbereichs über 6 Geschosse wird positiv gesehen, ebenso die einhüftige Anordnung der Büroräume zum Atrium. Die Funktionsfähigkeit der offenen Kommunikationsbereiche zwischen Atrium und Loggien ist nachzuweisen.

Hinsichtlich der Programmerfüllung bietet die Arbeit eine gute Grundlage zur Realisierung, die angebotene BGF/BRI liegt im mittleren Bereich aller Arbeiten, in Bezug auf die Baukosten liegt die Arbeit allerdings vor allen anderen, was auf den hohen Anteil an Glasflächen und die aufwendige Skelettkonstruktion zurückzuführen sein dürfte.

Insgesamt stellt die Arbeit einen recht gelungenen Beitrag zur gestellten Aufgabe dar, auch wenn die äußere Erscheinung die Signifikanz der innenräumlichen Idee leider nicht erreicht und Bezüge zum Leibnitz Institut vermissen lässt.

↑3. Preis

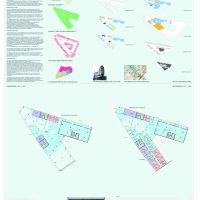

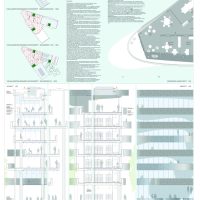

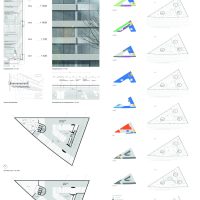

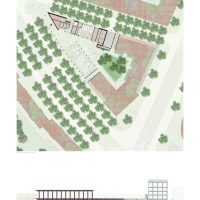

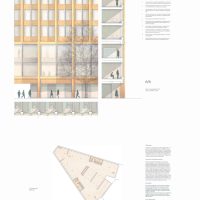

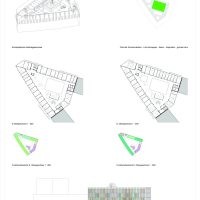

3. Preis: CLTR – Cluster Architekten, Berlin

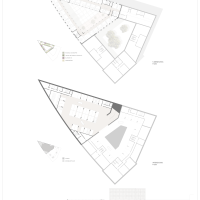

Den Verfassern gelingt es einprägsam, ihre Grundidee eines zum Wilhelm-Leuschner-Platz offenen Gebäudes stadträumlich zu artikulieren. Durch das Zurückspringen des Baukörpers im Erdgeschoss zur Windmühlenstraße über ein Geschoss – zum Platz hin über zwei Geschosse – gelingt es einen großzügigen, von allen Seiten gut zugänglichen und überdachten, teils erhöhten Eingangsbereich zu schaffen.

Aus der Ferne entsteht eine klare Adressbildung, die beim Näherkommen Interesse über die Infos einer bespielbare LED Wand weckt und zudem Einblicke in die realen Aktivitäten des Instituts über ein Schaufenster zum Lesebereich im 1. OG bietet. Kritisch wird hierbei die schiffsartig anmutende, plastische Ausformulierung des Baukörpers im Bereich der Spitze gesehen, ebenso wie die stringente bandartige Fassade, die für eine bislang noch unbekannte Nachbarbebauung eine starke Vorgabe macht.

Über den Eingang an der Windmühlenstraße wird das Gebäude mittig erschlossen mit der Option, sowohl den Institutsbereich als auch den Bibliotheksbereiche getrennt zu erschließen. Leider ist die Zugänglichkeit zur Bibliothek derzeit nur über die durchaus positiv bewertete Sitztreppenanlage möglich, es fehlt eine barrierefreie Erschließung. Ebenso wird die über zwei Flügel und teils zwei Geschosse verteilte Archivsituation kritisch gesehen. Die über dem Bibliotheksbereich angeordneten Institutsbereiche überzeugen hingegen durch die Mischung informeller Arbeitsbereiche mit Außenraumbezug, die sinnfällig im Bereich der Erschließungskerne und Nebenraumzonen angeordnet sind. Zusammen mit dem innenliegenden, zur Spitze des Gebäudes hin orientierten, mehrgeschossigen Treppenraum wird zudem eine vertikale und für jedermann zugängliche Begegnungszone geschaffen, die sehr gut mit den zum Platz hin orientierten großzügigen, zweigeschossigen Kommunikationsbereichen kombiniert wird. Auch diese brechen auf intelligente Art und Weise die Geschossigkeit des Gebäudes im Bereich der Büroarbeitsplätze auf und wirken gleichzeitig in den Stadtraum. Insgesamt wird so eine sehr ausgewogene Mischung unterschiedlichster informeller Orte außerhalb der eigentlichen Büros erreicht.

Die im inneren Treppenraum entsprechend der Fassade ausgestalteten bandartigen Brüstungselemente lassen mit ihren Holzoberflächen gute Aufenthaltsqualitäten, auch in Hinblick auf den Schallschutz erwarten. An der Außenfassade werden in den Brüstungsbereichen der bandartigen Fassadenstruktur hingegen Betonoberflächen unterschiedlicher Texturen vorgeschlagen, die eventuell eine im Gegensatz zum Rendering differenzierte Fassadengestaltung und Plastizität erwarten lassen.

Der Entwurf wirft in Bezug auf die kontrovers diskutierte Anmutung des Baukörpers und die funktionale Einbindung der Bibliothek im Inneren noch offene Fragen auf und ist im Bereich der zu erwartenden Kosten im oberen Bereich angesiedelt.

Insgesamt aber gelingt den Verfassern aber insbesondere in Bezug auf die Nutzeranforderungen im Bereich des Mitarbeiters ein sehr guter, angemessener und realisierbarer Beitrag.

↑Engere Wahl

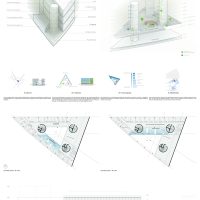

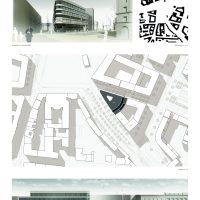

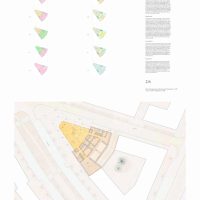

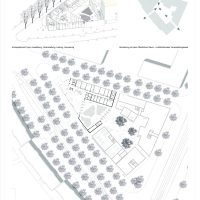

Engere Wahl: Steiner Weißenberger Architekten, Berlin

Die Verfasser formulieren eine Konzeptidee aus der Überlagerung von Kartographielinien in der horizontalen Schichtung des Gebäudes. Die Geschossdecken bilden frei geschwungene Bänder nach Außen ab. Diese geschwungenen Brüstungen setzen sich im Innern um ein großes Atrium fort.

Das Gebäude respektiert die Straßenfluchten in der Glasebene entlang der Windmühlen- und Brüderstraße. Zum Leuschnerplatz wird ein großzügiger Eingangsbereich formuliert, der sich in die Tiefe und vertikal über das Foyer als öffentlicher Bereich fortsetzt. Die Integration des Hauses in den größeren stadträumlichen Zusammenhang erscheint aufgrund der gewählten horizontalen und sehr plastischen Fassadengliederung dominant und für den Ort nicht ganz angemessen.

Insbesondere scheint Form und Funktion im Bereich der Brüderstraße widersprüchlich. Die Anordnung des orthogonalen Archivbereiches an dieser Stelle lässt sich mit der gewünschten fließenden Raumvorstellung schwer in Einklang bringen und kann nur mit einem zusätzlichen Flur an der Fassade gelöst werden. An der Windmühlenstraße erstrecken sich über 4 Geschosse die Büros des Institutes. Die zweibündig organisierten Flurbereiche enden unvermittelt an der Brandwand.

Insgesamt bilden die Verfasser die Wünsche der Nutzer hinsichtlich der funktionalen Beziehungen gut ab. Die innere Struktur mit dem geschwungenen Atrium und der dort entstehenden Flurerweiterungen verbessern die Kommunikation im Haus, da ungezwungene Begegnungsräume für Forscher und Besucher entstehen. Diese zusätzlichen Verkehrsflächen führen aber auch zu Baukosten, die im Vergleich zu den anderen Arbeiten im oberen Bereich liegen. Zusammengefasst bleibt Vieles im ikonographischen stecken und das Ergebnis kann in seiner architektonischen Gesamtheit nicht ganz überzeugen

↑2. Phase – 2. Rundgang